私の場合、塗装工程のほとんどをランナーから切り出す前に行っています。

理由は、パーツ紛失の防止と乾燥のしやすさです。

また、組み立て時に迷子にならないようにするためでもあります。

合わせ目消しをする場合やゲート処理後に塗装しないといけないところなどは組み立て時に実施します。

私はライトモデラーなので、できる限り成形色で、お手軽にかっこよく仕上げていきたいと思っています。

機械部分の塗分け

まず最初に機械部分の塗分けから行っています。

・小さいモールドから大きなモールドへ

・狭いところから広いところへ

・内側から外側へ

これらに気を付けておけばはみ出した時でも修正がしやすいです。

また、

・ラッカー系⇒水性アクリル系

と重ねていくことで塗料の下地食いを防げますし、うすめ液の性質の違いからの補正もしやすいです。

機械部分の塗分けは次のようにやっています。

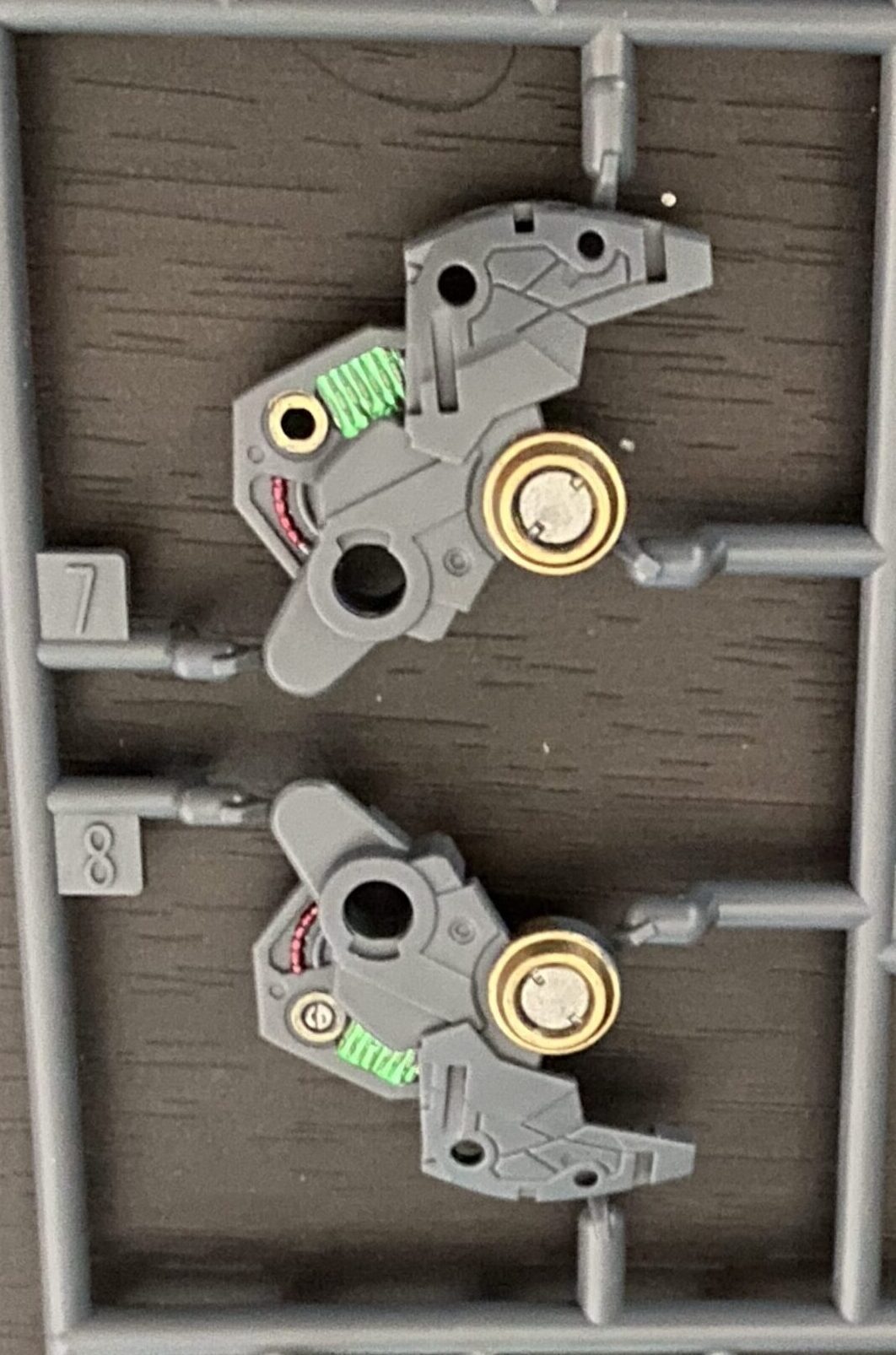

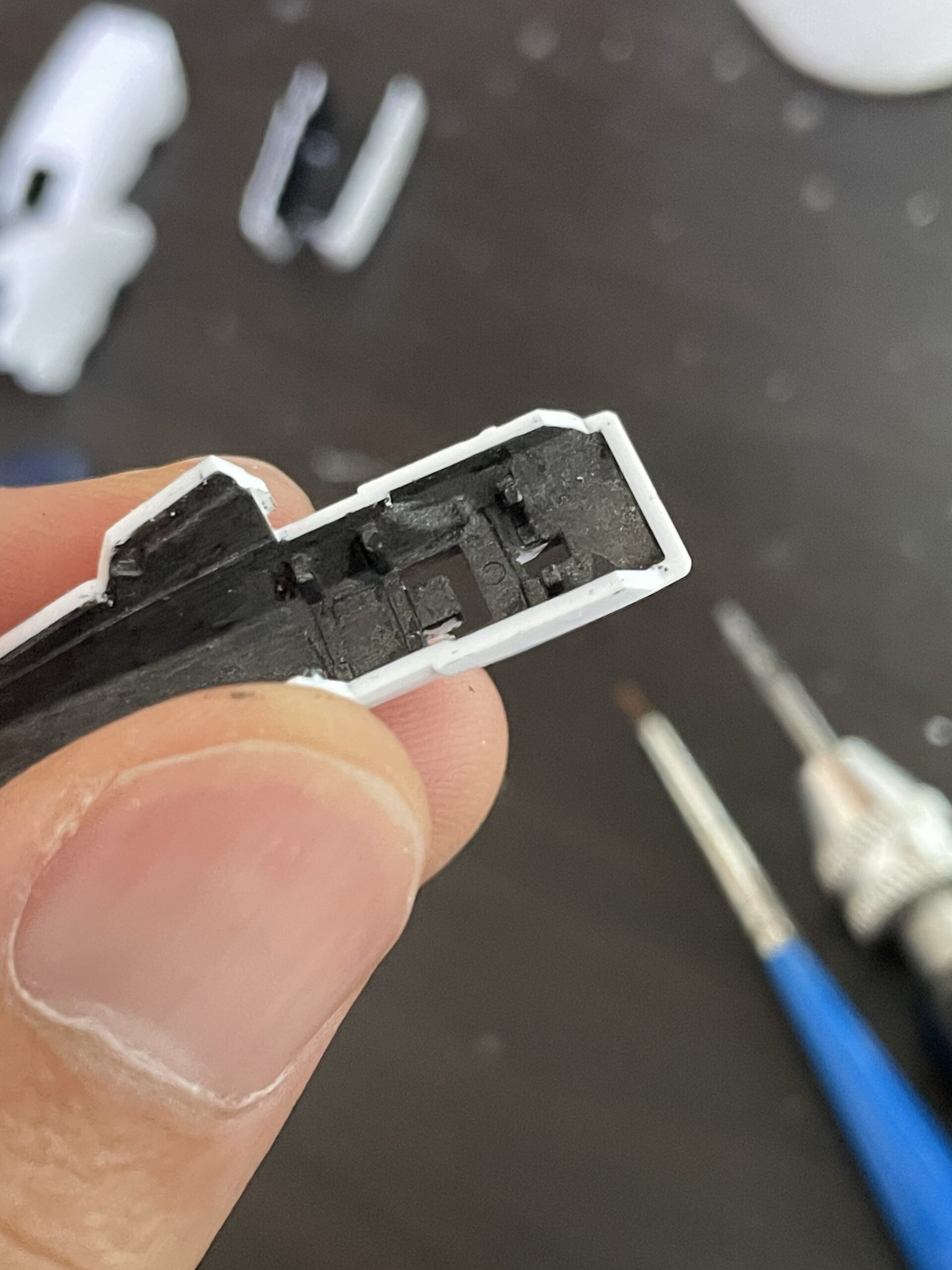

【塗装例(1)パイプモールド】

#画像

①パイプ

スーパーステンレス(ラッカー系)⇒クリアレッド(水性アクリル)

②フレーム

スーパーアイアン(ラッカー系)

③周辺部や溝など

水性アクリル系うすめ液で薄めた焼鉄色を流し込み

右側が1回目塗装(ラッカー系)

左側が非回目キャンディ塗装(水性アクリル「クリアレッド」)

下段のパーツに内側フレーム部はサイコフレームの発光表現をするため蓄光塗料の下地としてスーパーステンレスで塗装。

【塗装例(2)モーター回転軸】

①内側の軸

スーパーアイアン(ラッカー系)

②外側のリング

スーパーゴールド(ラッカー系)

※あくまでも例です。常にこのパターンでやっているわけではありません。

サイコフレームなどの特殊設定を持つモビルスーツはこの時に塗装をしておきます。

部分塗装が終わった後にサイコフレームであれば蓄光塗料の流し込みを行います。

緑色のモールドははサイコフレーム用に塗布した蓄光塗料が発光しているものです。

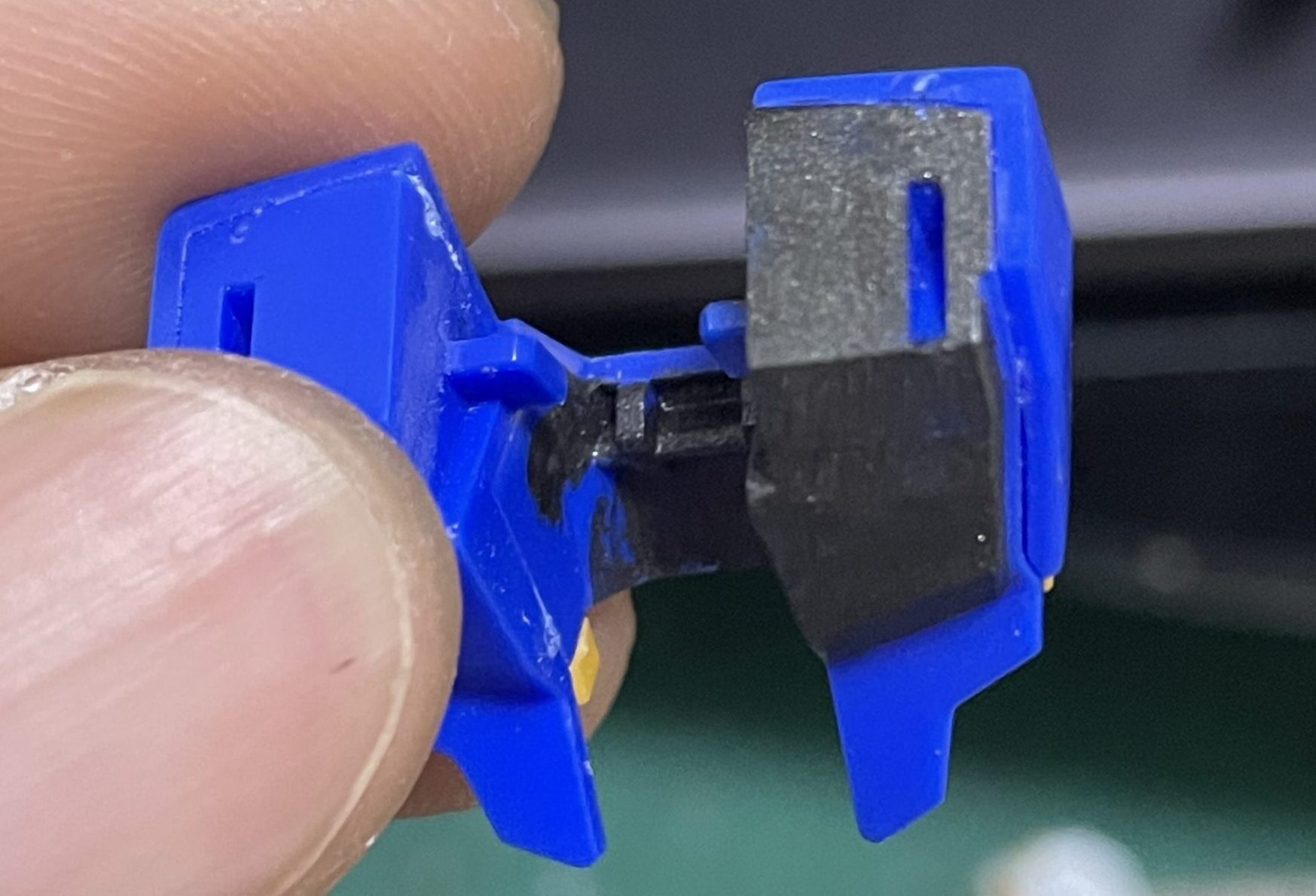

裏塗り処理

外装部分の裏塗りなども行っておきます。

透過を抑えるための裏塗りだけではなく「機械としての説得力」を加えるための裏塗りも行います。

【作例:HGUC REVIVE Zガンダム】

作例はHGUC-REVIVEのΖガンダムの胸部です。

右側が焼鉄色で裏塗りしたところ。

左側(指で隠れていますが)キット成形色です。

キットのままだと内側も青色ですがポージングの際に見えてしまいます。

設定上はこのままでもよいのですが、ウェーブライダーに変形して大気圏突入するので、私は機械的な耐熱塗装を施してあると考えて焼鉄色で塗装しました。

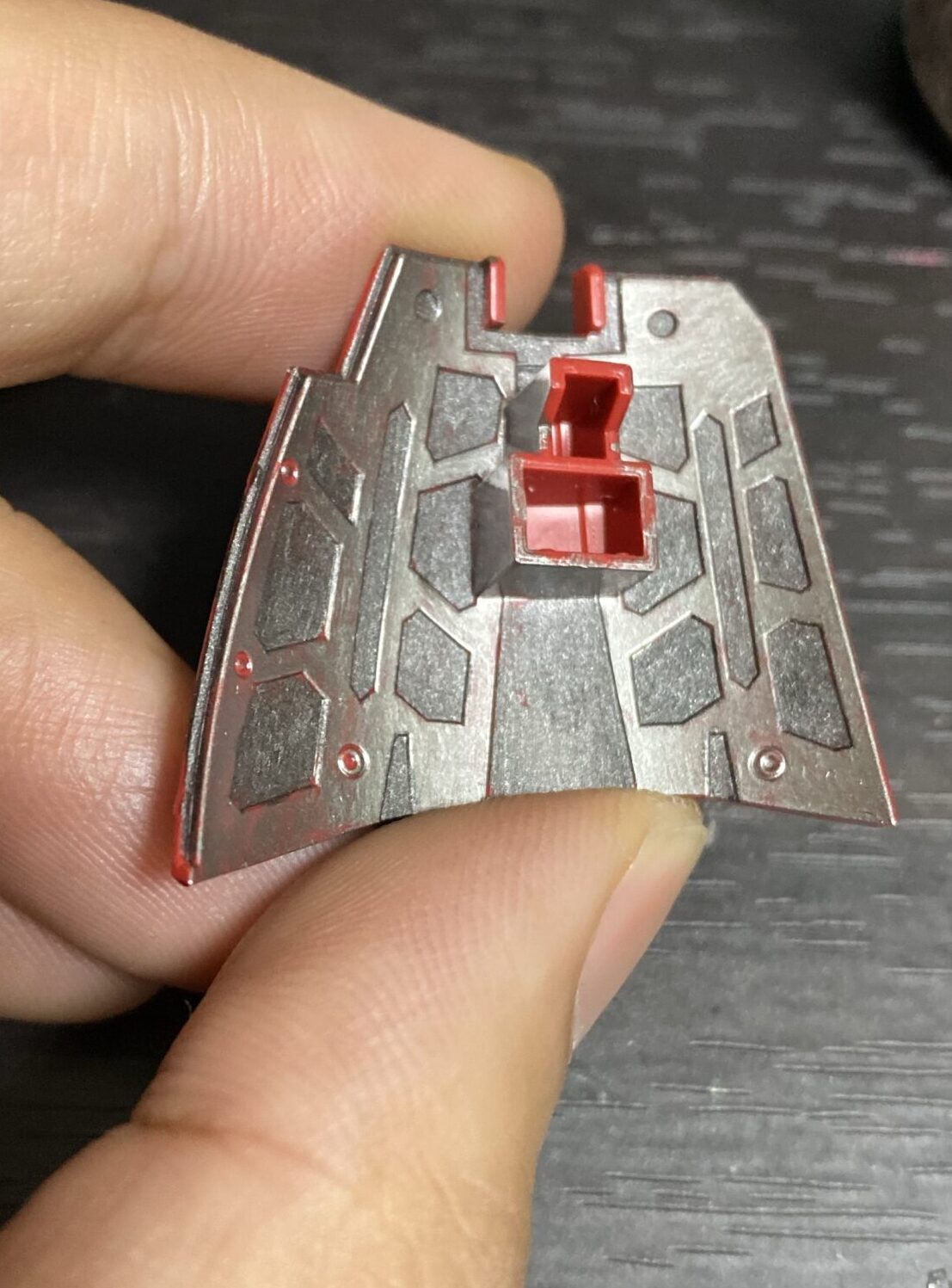

【作例:RG サザビー】

他にもRGサザビーの脚部ですが、バーニアスラスターなど機械部分がある裾の内側がキットの成形色のままだとリアリティに欠けると思って裏塗りしています。

裏塗りすることで光の透過が抑制され、表面の成形色がぐっと引き締まった感じがします。(そんな気がするだけかもしれませんが)

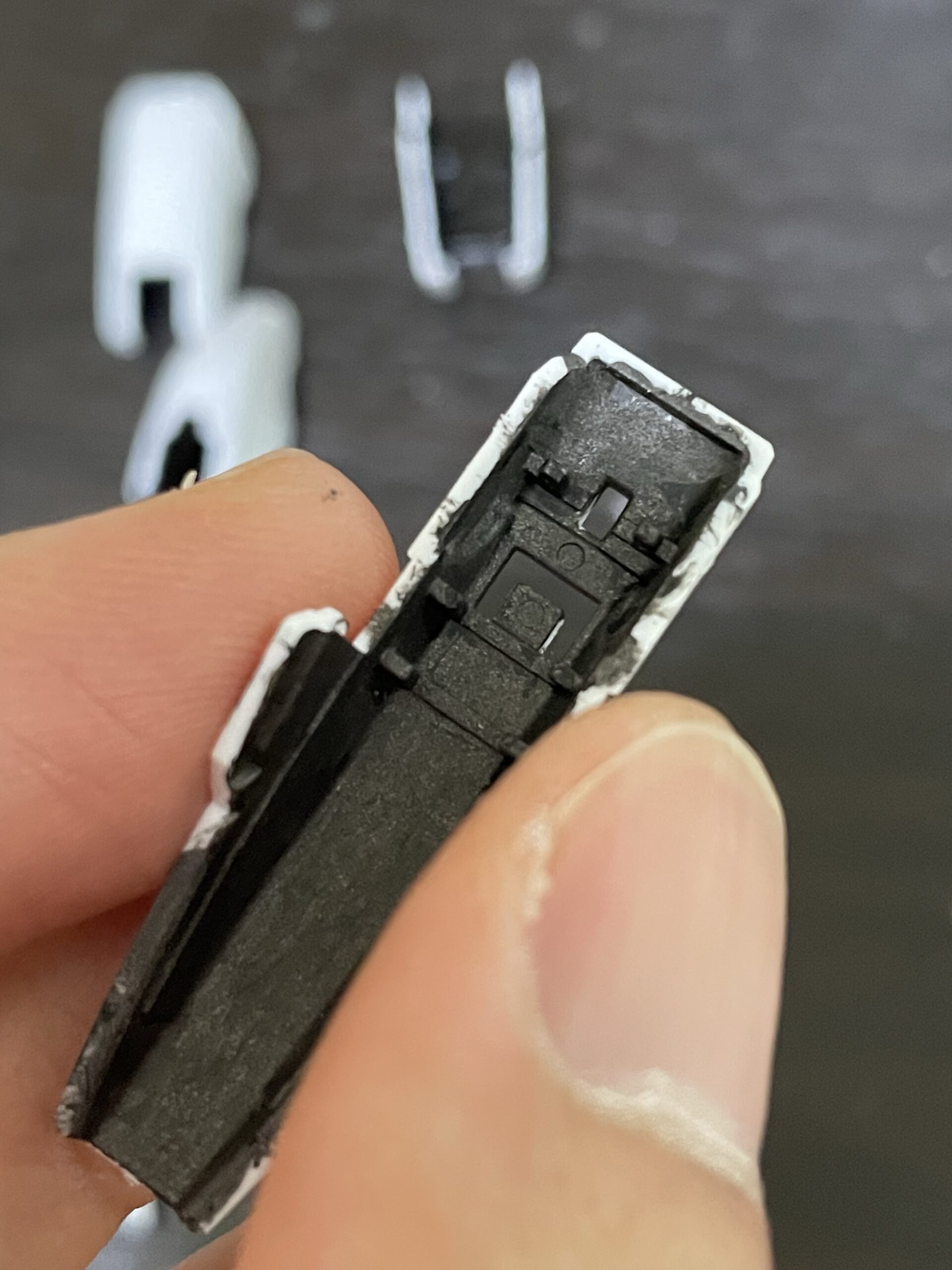

右側画像:内側を焼鉄色(「水性アクリル系)で塗装。

はみ出したラッカー系の上から水性アクリルで塗装しながら修正しています。

【はみ出しと修正】

裏塗りははみ出し前提で思い切ってやることがコツです。

むしろはみ出したほうがいいくらいだと思っています。

なぜかというと、パーツ切り出しの時に表面処理をするのですがその際にはみ出した部分も削っていくことで補正できるからです。

塗装のコツは思い切ることだと思います。

塗残しなどは組み立てながら行えばよいので、その辺も気にせずやっちゃってよいと思います。

要は楽しむことですね。

飽きたらやめる、これくらいの感覚が重要だと思います。

コメント