【ランナーチェック】

箱を開けて袋からパーツを取り出した後、最初にやってるのは組み立て説明書を見ながらのランナーチェックです。

それこそ大昔、最初のガンプラブームのちょっと前くらいまでは今よりも高い確率でバーツ自体の破損などがありました。

ダボ穴つぶれやピン折れ・欠けなどあって組み立てられる状態じゃないものもありましたので開封チェックは必須でしたが、現在は工場出荷時の検品が厳格に行われているので心配することはありません。

ランナーチェックを行って「塗分けのプランを考える」ためにおこなっています。

【ある程度の製作方針を考える】

製作の方針を決める上で気を付けていることは以下の通りです。

- 完成後に「見える」部分か、「隠れる部分」か。

見えない部分については光の透過度によって裏塗りするかどうかを決めるくらいですね。見えないところを一所懸命作っても完成形に影響がない場合がほとんどなので。 - 塗装したことで可動に影響が出ないかどうか。

最近のガンプラは結構精密に設計されているので塗装面が可動に影響することが多々あります。「塗装しない」を選択することがほとんどですが本当にごくまれに塗装が必要という場合があります。

その時のためにパーツを削るなどの対策を粗々考えておいたりします。(ほとんどありません) - 塗分ける場合の統一性

これが結構重要ですね。

ガンプラ、モビルスーツは工業製品という位置づけで考えています。

一般に工業製品を構成している部品はある程度大量生産されているものですよね。

それならば「パイプ」「モーターの回転軸」「シリンダー」などはそれぞれ統一規格のものになっているはずで、色も統一されていることが多いと思います。

パーツの各モールドを見ながらパーツごとにカラーリングを統一しておきます。この時に説明書の組み立て図面を見ながら色のバランスも考えておきます。

シルバー系とシルバー系が重ならないようにするとか、組み立て後に色の重なりがあると見栄えが悪くなります。 - 説得力があるウェザリング

ガンプラは1/144、1/100のスケールモデルです。

キットでは小さな傷でもスケールを戻せば144倍、100倍になるのです。

ある程度のデフォルメは必要ですが、付けすぎず、やりすぎずが重要です。

それから傷や汚れの付き方を考えておくのも大事です。

傷や汚れはその機体が「動いている」から付くのであって、どのように動くのか、そもそもその機体はどのように運用されているのかというストーリーを考えながら製作するとよいと思います。

想像力を発揮するポイントですが、私はこのストーリー作りが一番楽しいです。

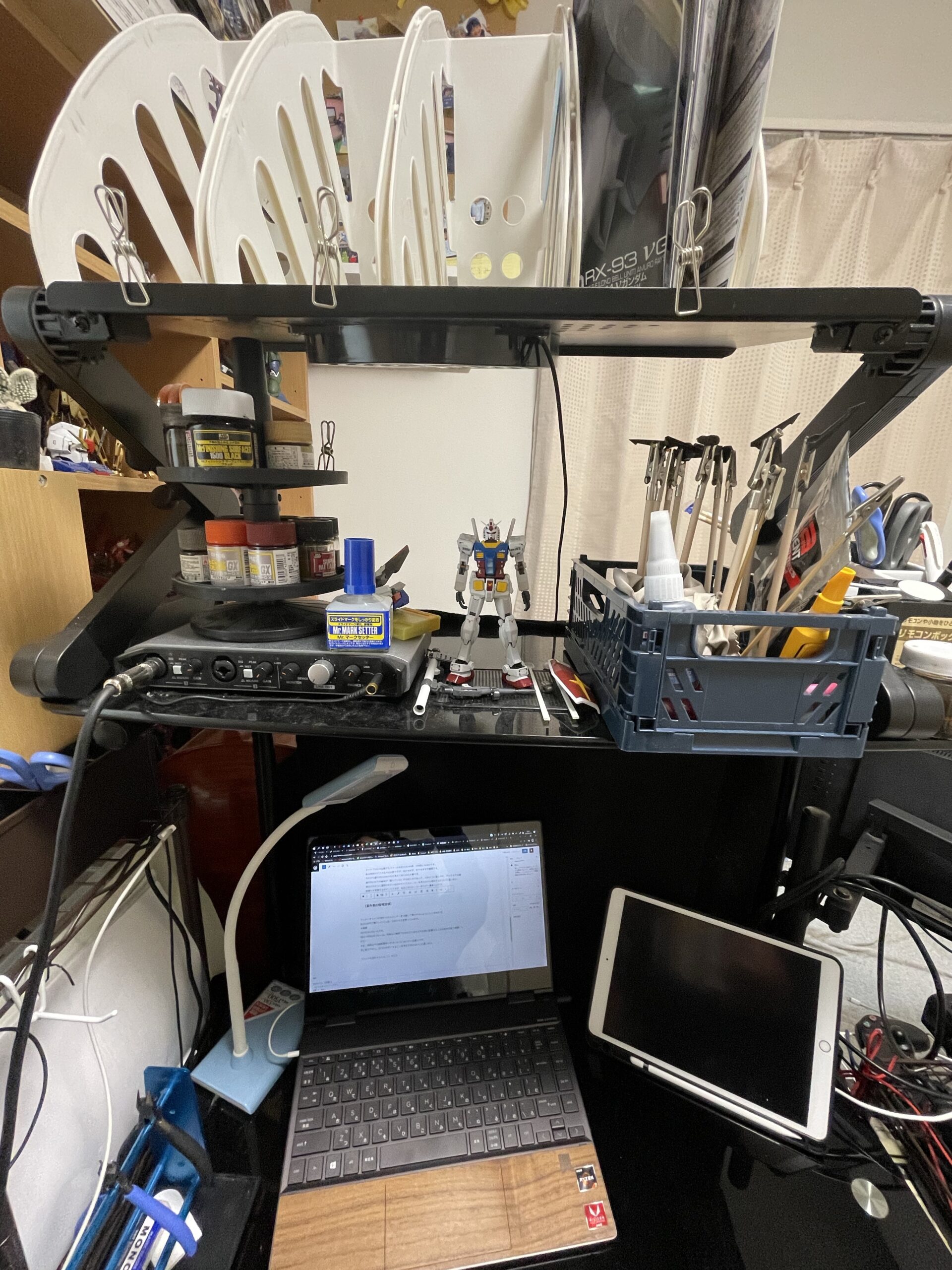

【製作前の整理整頓】

ランナーチェックが終わったらランナーを分類して取りやすいようにしておきます。

私は100均で購入した書類分類用のボックスを使っています。

HGUCなら2キットまとめることもできます。

RGやMG Verk.aだとこのボックス数では少し足りないかと思います。

分け方はいろいろです。

MG2.0やRGはフレーム、外装など種類で分かれているのでそれ毎に配置することもあれば使う順番にしたり…

まぁ、結局はその都度製作しやすいようにおいている感じです。

手に取りやすく、片づけやすくすることを考えておけばいいと思います。

コメント